Santiago Alba Rico

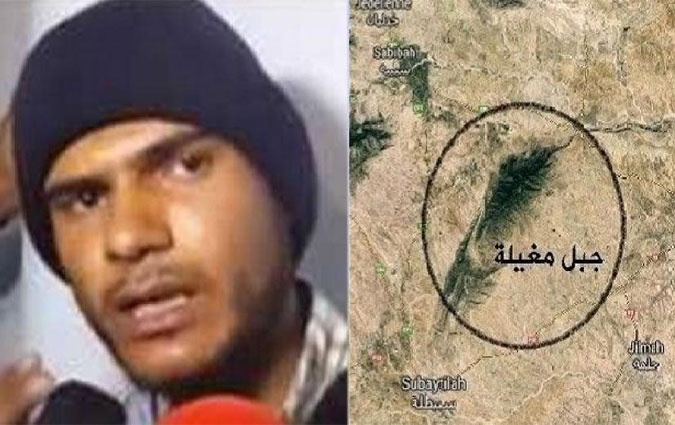

Un anno e mezzo fa scrivevo a proposito di Mabrouk Soltani, un giovane pastore tunisino del villaggio di Dauar Slatniya, ai piedi del monte Mghilla, tra Kasserine e Sidi Bouzid, la doppia culla della rivoluzione del 2011 che rovesciò Ben Ali.

Il 14 novembre del 2015 Mabrouk fu assassinato dal gruppo terrorista Okba Ibn Neefa (affiliato all’AQMI) e la sua testa fu consegnata a Choukri, cugino della vittima, che la trasportò giù per la montagna a mo’ di zaino in spalla, fino alla casa della famiglia di Mabrouk. Tutti i tunisini rimasero sconvolti da questa storia e -subito dopo- anche di fronte alle dichiarazioni rese in televisione da un altro cugino, Nassim, che rivelò l’abisso di povertà in cui vive una buona parte della popolazione tunisina e la doppia esposizione dei giovani alla mostruosa gorgone del terrorismo: esposti perchè possono essere comprati, esposti perchè possono essere uccisi. “Siamo tunisini? Il nostro unico legame con lo Stato tunisino è la carta d’identità (bitaqat-etarif) e il filo della corrente elettrica”, diceva Nassim. “Bitaqat-etarif” non suona bene in Tunisia, men che meno alle orecchie dei più giovani: non richiama cittadinanza, diritti politici e sociali o appartenenza a un’identità nazionale. Suona invece come minaccia poliziesca. Per i molti che nemmeno la posseggono suona come esistenza colpevole e clandestina, presunzione di colpevolezza, persecuzione implacabile della povertà e della marginalità. Lo Stato sempre assente, quello Stato che non costruisce nè scuole nè ospedali, quello Stato che non dà nulla -a volte nemmeno la luce elettrica- improvvisamente appare ed esige: bitaqat-etarif, con sospettosa aggressività, immediatamente prima di un grido, di una percossa o di una detenzione arbitraria. In Tunisia, “bitaqat-etarif” è una dichiarazione di guerra alla gioventù, soprattutto ai giovani che vivono nei quartieri periferici della capitale o nelle regioni abbandonate centro-occidentali o meridionali del Paese.

Il 17 novembre del 2015, dopo le dichiarazioni di Nassim Soultani in televisione, il Presidente Caid Essebsi ricevette suo cugino e Khalifa Soultani, fratello della vittima, nel palazzo presidenziale di Cartagine e promise loro “protezione”. Ebbene, qualche giorno fa, il 2 giugno 2017, Khalifa Soultani è stato sequestrato dalla stessa katiba che aveva decapitato Choukri; e due giorni dopo l’esercito ha scoperto il suo corpo, con la gola tagliata, non molto lontano dal posto in cui era stato ucciso il suo fratello minore diciotto mesi fa. In questi diciotto mesi la vita di Nassim e di Khalifa, così come quella degli altri giovani della regione, non era cambiata: povertà, emarginazione, disoccupazione cronica e l’ombra lunga della “lotta contro il terrorismo” che, invece di proteggerli, li aveva trasformati in sospetti permanenti: bitaqat-etarif! L’assassinio di Khalifa illumina tutti i fallimenti della transizione democratica tunisina, minacciata meno dal jihadismo che dalle politiche economiche e sociali del governo, prolungamento di quelle della dittatura, basate sulla privatizzazione, sull’indebitamento e sugli investimenti stranieri, con il loro inevitabile corollario -come sotto la dittatura- di corruzione elevata a sistema. L’ultimo rapporto di Crisis Group, firmato da Michael Ayari, sebbene opinabile nelle proposte, descrive nitidamente questa “democratizzazione” della corruzione come conseguenza dell’adesione alla battaglia economica sotterranea di nuove élites imprenditoriali (http://www.middleeasteye.net/f).

L’uccisione di Khalifa, che mette a nudo il disprezzo dello Stato verso i più giovani ed i più poveri, coincide con una nuova ondata di proteste nel Sud del Paese. Dallo scorso mese di aprile le famiglie della provincia di Tataouine, a più di 500 km. dalla capitale, mantengono un braccio di ferro con le autorità. Esigono che la compagnia canadese Winstar riassuma 24 operai licenziati, che il 20% delle entrate derivanti dal petrolio estratto nella regione venga impiegato per lo sviluppo locale e che si dia lavoro alle migliaia di giovani disoccupati della provincia. La protesta, che si è estesa a Kebilli e altre zone limitrofe, ha raggiunto il suo culmine alcuni giorni prima dell’inizio del mese di Ramadan, il 20 maggio, con l’assalto alla sede della Polizia e del Governo del capoluogo di provincia, l’interruzione dell’estrazione di petrolio a El Kamour e la morte di un giovane manifestante, Anouar, investito da una macchina della polizia. La reazione del governo è stata quella di coniugare promesse impossibili da mantenere -ma che hanno comunque diviso i manifestanti- alla criminalizzazione del movimento, che è stato accusato di “fare il gioco di Daesh” e di ricevere finanziamenti dal contrabbando. Non è impossibile che, in una sorda guerra economica tra corruzioni contrapposte, i “nuovi imprenditori” stiano cercando di manipolare le proteste, che in ogni caso, come insiste a dire l’intellettuale dissidente Sadri Khiari, mantengono tutta la propria legittimità e ragion d’essere: a Tataouine,ove la situazione è assimilabile a quella di altre regioni, la disoccupazione è al 51%, mancano ospedali, industrie locali, treni, strade, e naturalmente anche cinema, teatri o centri culturali. La soluzione? Il Presidente della Repubblica, il novantenne bourguibista Caid Essebsi, lo scorso 10 maggio ha annunciato nuove misure per garantire il “normale funzionamento” dei centri di produzione, la cui protezione è stata affidata all’esercito.

L’assassinio di Khalifa, abbandonato alla sua sorte dallo stesso Stato che gli aveva promesso protezione, coincide anche con il nuovo tentativo del Governo di far passare in Parlamento la cosiddetta “Legge di Riconciliazione”, volta a concedere un’amnistia ai corrotti del regime dei Ben Ali e a intralciare il cammino della giustizia di transizione; il cui affidatario costituzionale, l’Istanza per la Verità e la Dignità, continua a raccogliere e divulgare, contro venti e maree, testimonianze di violazioni di diritti umani avvenute sotto i regimi dittatoriali di Ben Ali e di Bourguiba. La suddetta legge è stata bloccata due volte dalla mobilitazione della società civile, organizzata nel potente movimento “Manich Msamah” (Senza Perdono), indipendente dai partiti e consapevole dei rapporti che esistono tra democrazia, trasparenza, memoria storica, giustizia penale e uguaglianza sociale. Le sue ultime manifestazioni contro il progetto di legge e in solidarietà con i ribelli di Tataouine hanno fatto sfilare migliaia di tunisini sulla Avenue Bourguiba della capitale. La combinazione di tensioni sociali, crisi economica (con un dinaro in caduta libera di fronte all’Euro), corruzione ed emergenza antiterrorista, nel catastrofico contesto regionale, indebolisce più che mai il già fragile processo di transizione; e preannuncia un’esplosione che, se non è ormai troppo tardi, potrebbe essere evitata solo applicando realmente la Costituzione del 2014 per democraticizzare le istituzioni e proteggere socialmente i più deboli, quelli come Khalifa Soultani, trattato come un terrorista dallo Stato e alla fine ucciso dagli stessi terroristi che hanno ucciso suo fratello.

L’uccisione di Khalifa, che mette a nudo le vergogne del governo multipartitico di Youssef Chahed (i cui due pilastri sono il partito di destra Nidaa Tounes e il patito di destra Ennahda, complici rivali), coincide anche con il mese di Ramadan, periodo in cui tradizionalmente si osserva una tacita tregua su tutti i fronti. Tutti riposano, salvo i terroristi, i corrotti e la polizia, che ha lasciato che Khalifa fosse ucciso a Mghilla, ma ha arrestato quattro persone a Bizerta perchè avevano violato il digiuno in pubblico e due artisti a Sfax perchè avevano una bottiglia di alcool -peraltro, a quanto sembra, vuota- nella macchina.

“Attentato al pudore”, in un Paese che non offre ai suoi ragazzi nè lavoro, nè ospedali, nè protezione contro gli assassini; e che continua ad applicare, nel modo più arbitrario, facendosi scudo con lo stato d’emergenza, le leggi dell’ ancien régime.

L’assassinio, in Tunisia di Khalifa Soultani, a diciotto mesi da quello di suo fratello, coincide anche con l’ultimo attentato dell’ISIS in Europa. A questo proposito dobbiamo ricordare tre cose. La prima è che, nella logica rovesciata della stampa europea, ogni attentato contro civili innocenti in Europa coincide con un attentato contro civili innocenti in un’altra parte del mondo e questo con una proporzione di vittime di 1 a 10 (l’85 per cento del totale, musulmani). La seconda è che il marchio ISIS non deve farci dimenticare le dinamiche sociali proprie di ciascun Paese: tra gli assassini di Londra e gli assassini di Khalifa Soultani non c’è altro rapporto che una vaga invocazione a un Islam che nè gli uni nè gli altri conoscono; il terrorismo in Europa è soprattutto un “affare interno europeo”, come dimostra non solo la nazionalità degli attentatori ma anche la loro intenzione di stravolgere le campagne e i risultati elettorali.

La terza è che se non siamo capaci di vivere come morti nostri i morti di altri paesi; se insistiamo nel voler considerare nevroticamente l’Europa come il centro e l’obiettivo esclusivo di quello che un analista definisce “un’intifada islamica”; se ci sentiamo solo vittime, e per di più vittime di un’aggressione esterna -di natura quasi sovrannaturale-, l’Europa continuerà a rispondere agli attentati jihadisti proprio come vogliono i jihadisti. La logica in base alla quale, nelle parole di Theresa May, “c’è troppa tolleranza verso l’estremismo” è quella che ha giustificato e continua a giustificare l’appoggio dell’Europa a tutte le dittature, le quali giustificano se stesse con lo stesso argomento, giustificando a loro volta, in una catena fatale e irreversibile, le risposte jihadiste. Il rischio è che “l’estremismo” converta gli europei all’ “estremismo ” -falsa identità contro falsa identità in una guerra al tempo stesso civile e mondiale- con la collaborazione di politiche penali, securitarie, mediatiche, migratorie e internazionali le quali, restringendo ancora i confini della democrazia e dello Stato di Diritto in tutto il mondo, non lasciano altre alternative che scegliere -nel “centro”- tra democrazia e sicurezza e -in “periferia”- tra l’essere trattati come terroristi o essere ammazzati da un terrorista.

Con “centro” e “periferia”, naturalmente, definisco distanze non geografiche ma sociali, economiche e culturali. E’ certo che queste opposizioni, “nel centro” e “nella periferia”, non sono assimilabili. La prima è falsa. Nessun governo può garantire che “nel centro” un pazzo, in nome dell’Islam o del pastafarianesimo , non vada a farsi esplodere in un asilo nido o in un concerto: e chiunque lo prometta, mente.

Proprio per questo l’unica cosa che possiamo fare, “nel centro”, è difendere la democrazia e lo Stato di Diritto, minacciati tanto dagli jihadisti quanto dalle misure che vengono prese contro di loro; e difendere, contro i nostri politici e i nostri parolai, il diritto di sentire tutti i morti come nostri morti.

Rispetto agli abitanti della “periferia”, tanto quella interna come quella internazionale, possiamo fare molto di più: possiamo evitare di trattarli come terroristi, possiamo difendere i loro corpi e i loro diritti, possiamo vincolarli al contratto sociale con qualcosa di più di un filo elettrico e una carta d’identità (bitaqat-etarif!), marchio di colpa e non segno di cittadinanza. Perchè, non dimentichiamolo, i Khalifa Soultani di questa terra -a Londra, a Parigi o a Tunisi- possono anche scegliere una “terza via”, la più facile, tra l’essere trattati da terroristi e l’essere ammazzati da un terrorista. I terroristi lo sanno bene: sanno che i Khalifa Soultani del mondo possono anche diventare veramente terroristi.

Dovremmo tutti piangere Khalifa Soultani come un martire, sì, allo stessa stregua delle vittime di Londra o di Manchester, ma dovremmo anche rendergli omaggio come a un eroe. Il pastore abbandonato dallo Stato non si è fatto nè tentare nè intimidire dal terrorismo.

L’articolo originale è apparso il 7 giugno 2017 su cuartopoder

Traduzione e adattamento dallo spagnolo a cura di Giovanna Barile

Follow Us